アルカリ性の飲み物は、胃腸の不調の緩和や口腔内の健康維持、体の酸化対策などの健康対策で注目されています。

しかし、明確な根拠(効果)については更なる研究が必要な状態にあるようです。とはいえ、アルカリ性の飲み物を日常生活に無理なく取り入れ、食事や運動と組み合わせていくことは、心身の調子を整える一つのきっかけになるかもしれません。

このコラムでは、アルカリ性の飲み物による健康効果について「本当に効果があるのか?」という見解も含め紹介していきます。

アルカリ性の飲み物とは?

アルカリ性の飲み物とは「pH(ペーハー)値」が7を超えるものを指します。

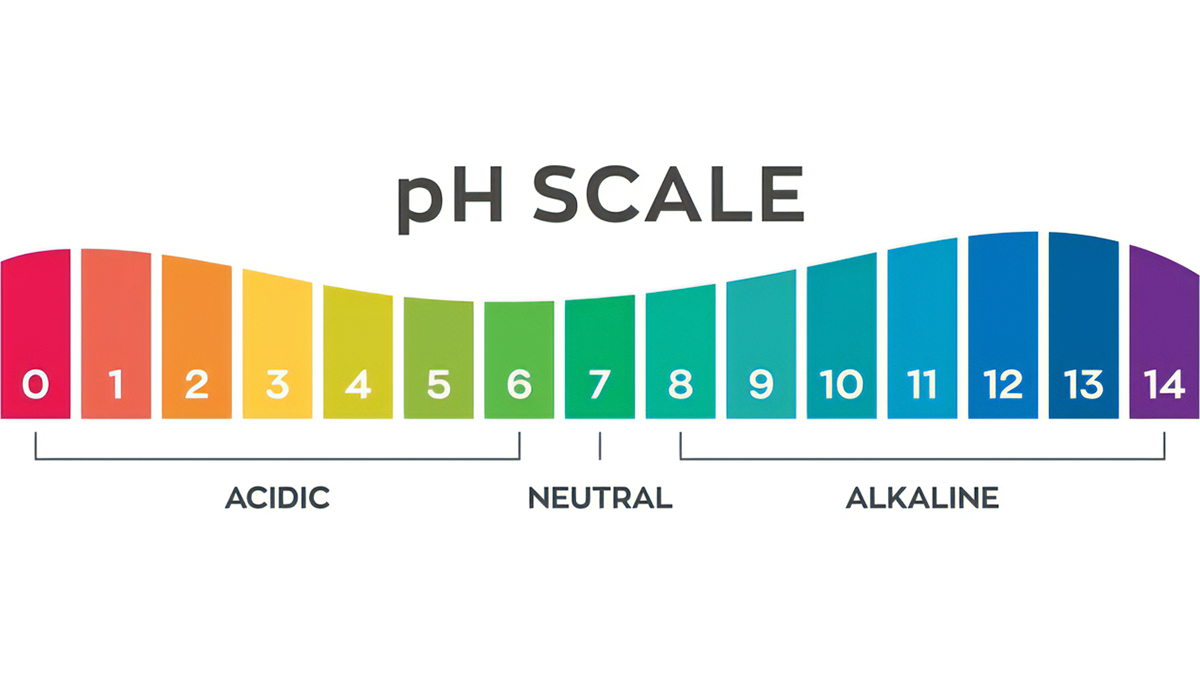

pH(ペーハー)は、水溶液の性質を表す単位で、溶液中の水素イオンの濃度を表します。 水質調査や食品の品質管理にも用いられています。

pHの値は1~14で、pH7が「中性」、7未満は「酸性」、7を超えると「アルカリ性」に分類されます。

例えば、コーヒーや炭酸飲料のpH値は5前後で「(弱)酸性」となります。反対に、豆乳や牛乳、緑茶は7前後で「(弱)アルカリ性」となります。

また、普段飲んでいる水道水は、pH5.8以上8.6以下になるよう管理されています。これは、多くの人が飲みやすい中性に近づけるための処置といわれています。

- <一般的な酸性の飲み物(目安)>

-

- レモン果汁…2.0~2.6

- コーラ類…2.5~2.7

- オレンジジュース…3.3~4.2

- スポーツドリンク…3.0~4.0

- トマトジュース…4.1~4.6

- ブラックコーヒー…4.8~5.1

- 紅茶…4.9~5.5

- <一般的な中性の飲み物(目安)>

-

- 水道水…5.8~8.6(地域や浄水処理方法で変動)

- ピュアウォーター(純水)…7.0

- ミネラルウォーター…6.5~7.5

- <アルカリ性(寄り)の飲み物(目安)>

-

- 緑茶…pH7.0前後

- 豆乳…pH7.0前後

- 牛乳…pH7.0前後

- アルカリイオン水…8.0~9.5

アルカリ性の飲み物を飲むメリット

アルカリ性の飲み物を取り入れるメリットは主に以下の3つです。

- (1)健康維持

- 現代の食生活では、肉類や加工食品の摂取が増加し、野菜や果物などの摂取が不足しがちです。このような食習慣は、栄養バランスの偏りを引き起こし、生活習慣病のリスクを高める可能性があります。

フランスで行われた研究では、酸性度の高い食事を摂取していた女性は、アルカリ性の食事を摂取していた女性に比べて、「2型糖尿病」の発症リスクが56%高かったと報告されている例もあるようです。

このように、アルカリ性の飲み物には、一部の病気の発症リスクを抑える効果が期待されているようです。 - (2)口腔内の健康維持

- 酸性の飲み物(炭酸飲料、スポーツドリンク、果汁ジュースなど)は、口腔内を酸性に傾け、歯のエナメル質を溶かす「酸蝕症」のリスクを高めるといわれています。

特に、口腔内のpH値が5.5以下の環境ではエナメル質の脱灰(骨や歯などの石灰化した組織からカルシウムやリン酸などのミネラル分が溶け出す現象)が進行しやすくなるといわれています。 - (3)美容と酸化の防止

- 体が酸化すると肌トラブルや老化の進行が進むと考えられています。

そこで、アルカリ性の飲み物が酸化防ぐのに有効であるといわれ、美容や健康意識が高い人に好まれているようです。

これについては、一部の研究によって特定の条件下での効果は示唆されているようですが、一般的な健康維持や病気予防のために有効であるかは、さらなる研究が必要なようです。

「pH(ペーハー)」とは?

先ほども紹介しましたが、pH(ペーハー)は水溶液の性質を表す単位で、溶液中の水素イオンの濃度を表します。水質調査や食品の品質管理にも用いられています。

pHの値は1~14で、pH7が「中性」、7未満は「酸性」、7を超えると「アルカリ性」に分類され、この数値により飲料水の性質を知ることができます。また、私たちの体の状態を知るにも便利な指標となっています。

体が酸性化、またはアルカリ性化するリスク

人間の体液(特に血液)は、通常pH7.35〜7.45の範囲で弱アルカリ性に保たれています。

このバランスが崩れ、体内が酸性に傾く状態を「アシドーシス」と呼びます。

アシドーシスが進行すると、以下のような健康への影響が報告されています。

- (1)疲労感の増加

- 酸性環境では、細胞のエネルギー産生効率が低下し、慢性的な疲労感を引き起こす可能性があるといわれています。

- (2)免疫力の低下

- 酸性状態が続くと、免疫細胞の機能が低下し、病原体への抵抗力が弱まることがあるといわれています。

- (3)骨密度の減少

- 体が酸性に傾くと、骨からカルシウムが溶出し、骨密度の低下や骨粗鬆症のリスクが高まる可能性があるといわれています。

一方で、体内が過度にアルカリ性に傾く状態を「アルカローシス」といいます。

アルカローシスも健康に悪影響を及ぼす可能性があり、以下のような症状が報告されています。

- (1)筋肉のけいれんやしびれ

- アルカローシスにより神経の興奮性が増し、筋肉のけいれんやしびれを引き起こすことがあります。

- (2)吐き気や嘔吐

- 体内のpHバランスが崩れることで、消化器系に影響を及ぼし、吐き気や嘔吐の症状が現れることがあります。

尿のpH値

尿のpH値は、食生活や体調によって変動しやすく、一般的にはpH4.5〜8.0の範囲で変動するといわれています。

特に、動物性食品を多く摂取すると尿が酸性に傾きやすくなります。尿が酸性に傾くと尿酸が溶けにくくなり、「高尿酸血症」や「尿路結石」のリスクが高まると考えられています。

これらのリスクを避けるためには、野菜や果物、海藻類などのアルカリ性食品を適度に取り入れることが推奨されています。これにより、尿のpHをアルカリ性に保ち、尿酸の排出を促進することが期待されています。

ただし、健康な人の血液のpHは、腎臓や肺の働きによって厳密に調整されており、食事や飲み物によって大きく変動することはないともいわれています。

そこで、健康を維持するためには、バランスの取れた食事や適度な運動、十分な休息を心がけることが重要になります。

アルカリ性の飲み物の特徴

ひとくちに「アルカリ性の飲み物」といっても、成分や製法、飲用目的によってさまざまな種類があります。そこで、日常的な飲み物3つの特徴を紹介します。

- (1)水道水

- 先ほども紹介した通り、日本の水道水は法律によりpH5.8~8.6で管理され、地域にもよりますが、おおむね中性に調整されています。

日本の水は、安全性・衛生面で信頼性が高く、日常的な飲用に適しています。 - (2)ミネラルウォーター

- 天然の湧き水や地下水を原水とし、加熱処理やろ過などで処理された飲料水のことです。

含まれるミネラルの種類や量によってpH値が異なり、中性〜アルカリ性のものが多く見られます。軟水から硬水まで幅広く、飲みやすさや健康志向などが理由で選ばれています。 - (3)RO水(逆浸透膜処理水)

- 「Reverse Osmosis(逆浸透)」という高度なろ過技術で、不純物やミネラル成分までもほぼ除去した純水に近い水です。

pH値は中性からやや酸性よりになる傾向があり、クセのない味が特徴です。

アルカリ天然水とアルカリイオン水の違い

「アルカリ性の水」というと、有名なのがこの2つの水です。

どちらもアルカリ性ですが生成過程に違いがあります。

- (1)アルカリ天然水

- 地下のミネラル層を通る過程で自然にアルカリ性になった水です。

自然由来のミネラルが豊富で、まろやかな味わいが特徴。加熱処理はされているものの、人工的な電解処理は施していません。 - (2)アルカリイオン水

- 水道水などに電気分解を加えることで人工的にアルカリ性にした水です。

pH値が高めで、胃腸の不快感をやわらげる効果などがあるといわれています。

アルカリ性の飲み物の上手な飲み方

アルカリ性の飲み物であっても、一般的な水と同様に日常生活に取り入れましょう。

- (1)起床後の一杯

- 朝は体が軽く脱水状態になっているため、起床後すぐにコップ1杯の水(常温またはぬるめのアルカリ性の飲み物)を飲むと、失われた水分を補給するとともに、消火器を目覚めさせる効果が期待できます。

- (2)胃もたれが気になるときに

- アルカリイオン水などは、胃もたれや胃の不快感をやわらげ、胃腸の働きを助ける効果があると期待されています。

- (3)1日の摂取量は1.5~2L

- 健康な成人が1日に必要な水分はおよそ1.5~2Lといわれています。

アルカリ性の飲み物を摂取する際の注意点

アルカリ性の飲み物は、適切に摂取すれば胃腸症状の改善などの効果が期待されますが、過剰な摂取や誤った使用方法は健康リスクを高めることがあります。

日常生活に取り入れる際は、過剰摂取に注意し、バランスの取れた食生活とあわせて飲むことが大切です。

- (1)過剰摂取のリスク

- pH値が高いアルカリ性の水を大量に摂取すると、胃酸の働きが弱まり、消化不良や食中毒のリスクが高まる可能性があるといわれています。

- (2)薬との併用

- アルカリイオン整水器のメーカーのホームページを見るとアルカリイオン水での薬の服用は避けるよう表記されているところが多いようです。通常の水や白湯を使用するようにしましょう。

アルカリ性の飲み物は体にいいのか?

アルカリ性の飲み物や食品は、「体に良い」と期待されることが多く、一部の研究では、胃腸の調子を整えるなどの作用が示されています。

特に、アルカリイオン水は日本でも長年にわたり、胃酸過多や便通改善といった面での有用性が検討されてきました。

ただし、現在のところ、すべての健康効果について科学的に十分裏付けられているわけではないようです。

研究によっては肯定的な結果が出ている一方で、明確な結論に至っていない分野も多く、今後の研究成果に期待が寄せられています。

とはいえ、アルカリ性の飲み物を日常生活に無理なく取り入れ、食事や運動と組み合わせていくことは、心身の調子を整える一つのきっかけになるかもしれません。

自分の体調や反応を見ながら、少しずつ取り入れてみることで、自分に合った健康習慣を見つけ出してください。

毎日飲むなら、中性に近い水を

近年、アルカリ性の水に対する関心が高まる一方で、「本当に自分に合っているのか」といった不安を感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そうした方には、毎日の水分補給として「中性に近い水」を選ぶという選択肢をおすすめします。

先ほど紹介した通り、日本の水道水は水質基準に基づき、pH5.8〜8.6の範囲で管理されており、通常はpH7前後の中性に近い状態に調整されています。これは、多くの人にとって体への負担が少ない状態であると考えられます。

そこで、過度に酸性やアルカリ性に偏ることなく、自然に近いpHの水を日常的に取り入れることは、体にやさしく、無理のない健康習慣のひとつといえるでしょう。

水は私たちの生命維持に欠かせない、もっとも基本的なものです。だからこそ、特定の成分や効果に過度な期待を寄せるのではなく、日々の生活に自然に溶け込む「中性に近い水」を意識的に選ぶことが、健やかな暮らしを支えるヒントになるかもしれません。

毎日飲むならウォーターサーバーはいかがですか?

ペットボトルで水を購入されている方も多いと思います。

しかし、ペットボトルを毎回購入するのは結構な手間がかかります。そこで、ウォーターサーバーのレンタルによりボトルの水を定期的に配送してくれる「ボトル型ウォーターサーバー」を家に設置してみませんか?

ウォーターサーバーにはさまざまな種類(機種)がありますが、ボトル型は水の味や品質を重視しているものが多く、災害時の備蓄水としても人気があります。

ボトル型には以下のようなメリットがあるものが多く、おすすめです。

天然水や高度浄水の水が楽しめる

ボトル型ウォーターサーバーは、天然水や高度に浄化された水が飲めるため、水の味を重視したい人におすすめです。

災害時や非常時の備蓄水になる

ボトル型ウォーターサーバーは、大容量の水をボトルでストックできるため、災害時や断水時の備蓄水になります。

初期工事が不要で設置が簡単

ボトル型ウォーターサーバーは、水道工事や複雑な設置手順が必要ありません。床に置きコンセントを入れるだけで、届いたその日から始められます。

使い終わったボトルは回収される

使用後の空ボトルは業者が回収する仕組みになっている場合が多く、ゴミとして処理する手間が省けます。リサイクルにも対応しているため、環境への負荷も軽減されます。

水の消費量に合わせてボトルの本数を選べる

会社にもよりますが、家庭やオフィスの水の使用量に応じて、ボトルの本数やサイズ、配送頻度を変えることができます。

温水・冷水がいつでも利用可能

多くのボトル型ウォーターサーバーは冷水と温水機能を備えています。お湯は白湯やお茶だけではなく、カップラーメンなどを食べる際にも便利です。

アルピナウォーターのご利用はいかがですか

ボトル型ウォーターサーバー「アルピナウォーター」は、北アルプスの名水を原水としNASA開発の「ROろ過システム」で分子レベルまで磨き上げた「純度99.9%のピュアウォーター」です。

硬度1.05の超軟水で飲みやすく、赤ちゃんのミルク作りや調理にも最適です。

さらに、国際認証「ISO22000」「FSSC22000」を取得した無菌工場で生産されており、安全性にも配慮しています。

<アルピナウォーター(ボトル型)をおすすめする理由>

- (1)リーズナブルな価格「500mlあたり、51.75円!」

- アルピナウォーターは、12Lボトルが1本1,242円(税込)で、500mlあたり51.75円と非常にお得な価格設定です。 高品質なピュアウォーターを、手頃なコストで楽しめます。

- (2)欲しいときに欲しいだけ注文できる

- 定期購入の必要がなく、必要な時にオーダーできるため、本数は使う量に応じて自由に調整が可能です。月の購入ノルマがないため、一人暮らしや旅行が多い方でも安心して利用できます。

- (3)無料宅配サービス

- 配送エリア内であれば、配送料が無料。追加注文時も、12Lボトル3本からのオーダーで追加費用なしで届けてもらえます。

- (4)空きボトルの無料回収

- 使用後の空きボトルを無料で回収します。ゴミが出ず、家庭内での処理が不要です。

- (5)手軽にはじめられる

- 会員登録なしで利用を開始できるため、「まずは試してみたい」という方にも気軽にお試しいただけます。

まとめ|アルカリ性の飲み物との付き合い方

アルカリ性の飲み物は、胃腸のサポートや口腔環境の維持、体の酸化対策などの面で注目されています。

実際に、一部の研究では健康へのプラス効果が示唆されているものの、現時点では科学的な裏付けが十分とはいえず、今後の研究に期待することろです。

ただし、無理のない範囲でアルカリ性の飲み物を日常生活に取り入れ、食事や運動と組み合わせていくことは、健康を高めるきっかけになるかもしれません。

また、日本の水道水は中性に近いpHで管理されており、これは多くの人にとって体への負担が少ない飲み水と考えられます。

「中性に近い水」をベースに、日々の体調やライフスタイルに合わせた飲み物の選び方を心がけることで、自分に合った健康習慣が見つかるかもしれません。

その選択肢のひとつとして、ウォーターサーバーの導入も検討してみてはいかがでしょうか。

アルカリ性の飲み物に関するQ&A

- Q1.アルカリ性の飲み物とは何ですか?

- A.pH値が7を超える飲み物をアルカリ性と呼びます。豆乳、牛乳、緑茶、アルカリイオン水などが該当します。

- Q2アルカリ性の飲み物にはどんな健康効果がありますか?

- A.胃腸の不調の緩和や、口腔内のpHバランス維持、体の酸化対策に役立つ可能性があるとされています。

- Q3.アルカリ性の飲み物は病気の予防にも効果がありますか?

- A.一部の研究で、酸性食品中心の食生活よりも、アルカリ性の食品を多くとる方が2型糖尿病のリスクが低下する可能性があると報告されています。

- Q4.アルカリ性の飲み物を摂りすぎるとどうなりますか?

- A.胃酸の働きを妨げて消化不良を引き起こす可能性があるほか、過剰摂取によりpHバランスが崩れると「アルカローシス」のリスクもあるといわれています。

- Q5.体が酸性に傾くとどんな影響がありますか?

- A.疲労感の増加、免疫力の低下、骨密度の減少など、健康への悪影響があると考えられています。

- Q6.血液のpHは飲み物によって変わりますか?

- A.健康な人の血液pH(7.35〜7.45)は腎臓や肺により厳密に管理されており、飲み物や食事で大きく変動することはありません。

- Q7.中性に近い水はなぜおすすめされているのですか?

- A.日本の水道水はpH5.8〜8.6に調整されており、多くの人にとって飲みやすく、体への負担が少ないと考えられているためです。

- Q8.アルカリイオン水とアルカリ天然水の違いは?

- A.アルカリイオン水は電気分解で人工的にアルカリ性にした水、アルカリ天然水は自然のミネラルでアルカリ性となった水です。

- Q9.アルカリ性の飲み物を飲むタイミングはいつが良いですか?

- A.起床後や、胃もたれが気になるときに飲むと、胃腸の調子を整える手助けになるといわれています。

- Q10.アルカリ性の水は薬と一緒に飲んでも大丈夫ですか?

- A.アルカリイオン水は薬の吸収に影響を与える可能性があるため、薬を飲むときは通常の水や白湯が推奨されます。

<参考資料>

厚生労働省「健康のため水を飲もう講座」

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000205776.pdf